近日,国家民政部公布“乡村著名行动”第一批典型经验做法名单,保康县榜上有名,其经验做法在全国推广。成绩的背后,离不开保康县民政局区划地名股股长徐昌陆的默默付出。23年来,他兢兢业业,踏遍保康的山山水水,参与设置地名标牌16000多个、地名地标600多个,让老地名焕发新活力。

“还有哪些需要我们跟进的,需要进一步完善的?有好的民宿、好的农家乐、旅游景点,可以发给我们,进一步把二维码完善……”虽已满头白发、即将退休,但徐昌陆仍坚持奔走在基层一线,回访地名工作。

2001年,徐昌陆转岗到区划地名股,从此开始了23年的区划地名工作。保康县域内有3369座山头、3193条沟壑,地名有3万多个。区划地名工作,看似纯粹、简单,实则任务多、难度大。

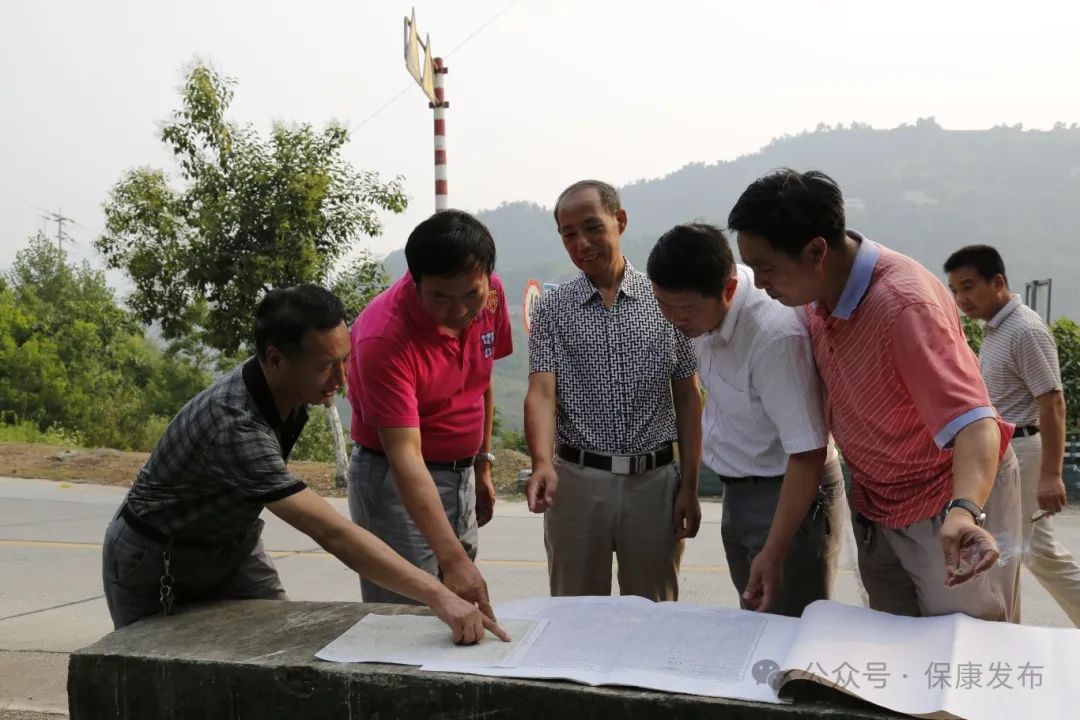

“地名看起来简单,全县标准地名有3万多个,但实际上民间通俗的地名叫法有17万多个,每个地名我们都必须深入实地调查。”徐昌陆说。实地考证地名只是第一步,后续还有一系列复杂烦琐的流程,资料收集、研讨论证、信息录入、换路牌、上地图等等,都要投入很多精力和时间。

“在命名的过程中,要经过村里申报、镇上初审、县政府审批、专家论证等一系列环节,最后向社会公示,各个环节、各个步骤都不能少。”徐昌陆说。

后坪镇有个地方名叫“断头崖”,因为名字“不吉利”,长期受到群众吐槽。徐昌陆和他的同事们前后耗费两个多月的时间,通过调查考证,结合保康荆楚文化背景,为此地完成了更名。“经过地名专家实地考察、查阅资料、县政府审批,最后确定更名为抱玉岩路。”徐昌陆说。

为了更好地赓续本土文脉,徐昌陆还积极推动创新乡村地名应用场景,探索推广“地名+”模式,深化地名与文化、旅游、交通、社会治理有机融合,赋能乡村发展。

马桥镇周湾村有5个村民小组,329户1200多人,村里有一条主干道、13条支路,不少人到这里都走错路。徐昌陆主动服务,及时规范地名,在全村设置了26个路牌,并将地名上图。“支路路牌都装好了,极大方便了我们的生活,快递能直接到家了,外地到村里来旅游的,也有了明显的指示牌。”保康县马桥镇周湾村治调主任王怀涛说。

周湾村有一家农家乐,以前由于岔路多,食客找来很费劲。“以前来了客人,我得到小桥头去接。现在有了明显的路牌标识,客人顺着路牌指引直接就到店里来了,生意比以前好得多。”保康县马桥镇周湾村藕香居经理赵君说。

在徐昌陆的努力下,马桥镇大部分村规范了地名标识,并创新设置“多彩村标”。“我们把各村的党务政务、村情地貌、旅游景点、地名文化、历史传承等信息都集中到二维码上,一扫二维码,所有的信息一目了然,方便群众、服务群众。”徐昌陆说。

自“乡村著名行动”以来,全县共设置艺术地名地标600多个、地名标牌16000多个,基本实现“有名就有标”,为物流下乡、快递进村、农特产品上市等开启“定位导航”。

徐昌陆说,今后他还要积极推进地名转化应用,实现地名资源转变为地方财富,为乡村振兴贡献力量。

全媒体记者:向宗涛

通讯员:李星平

编校:相琴

责编:赵硕

审核:秦志鹏

终审:李广儒 李运方