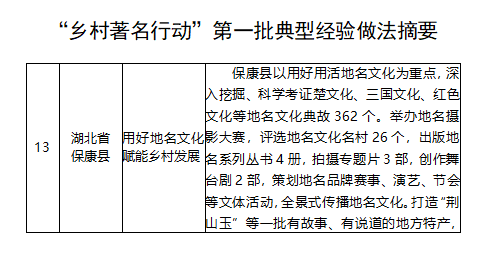

12月2日,民政部公布“乡村著名行动”第一批典型经验做法名单,保康县榜上有名,其经验做法在全国推广。

保康县:用好地名文化 赋能乡村发展

保康县以用好用活地名文化为重点,深入挖掘、科学考证楚文化、三国文化、红色文化等地名文化典故362个。举办地名摄影大赛,评选地名文化名村26个,出版地名系列丛书4册,拍摄专题片3部,创作舞台剧2部,策划地名品牌赛事、演艺、节会等文体活动,全景式传播地名文化。打造“荆山玉”等一批有故事、有说道的地方特产,讲好尧治河、黄龙观等矿区变景区、转型发展的地名故事,把地名资源转化为乡村发展致富的重要“引擎”。

一、基本情况

保康地处鄂西北荆山腹地,是楚国源头和早期楚文化发祥地。县名始于北宋,寓意“保靖康民”,享有“中部磷都”“牡丹故里”“蜡梅之乡”和“紫薇之乡”等美誉。“乡村著名行动”开展以来,保康县在扎实做好地名“命名、设标、入网、上图”等工作基础上,深入推进地名文化挖掘、传播、应用“三篇文章”,赋能乡村振兴。

二、做法成效

深挖地名文化,擦亮乡村底色。地名是文化的载体,每个地名背后都有一个动人的故事,需要系统进行梳理和传承,展现乡村文化魅力。一是系统梳理。组建工作专班,对全县古镇、古村落、古地名、著名自然地理实体等236处地名文化遗产进行全面调查和登记,探寻地名起源,理清历史脉络,挖掘地名典故282个。二是广泛征集。围绕乡村地名历史沿革、文化内涵、民间传说、名人轶事等,面向全县开展“‘名’记家乡”地名故事有奖征集活动,按照尊重历史、真实客观、考证严密、故事性强的原则筛选320篇,进行分类整理。三是科学考证。组织历史学者、史志专家、乡贤名士,通过实地调研、座谈寻访,查阅历史文献、家族谱牒等方式,对收集整理的地名文化典故详细考证,力求原汁原味、真实可信。试点工作以来,考证“荆山、沮水、重阳”等早期楚文化地名典故29个,整理“擂鼓墩、营盘岭、木城垭”等三国地名故事47个,完善“马良坪、官帽山、城门洞”等红三军战斗过的地名故事16个,以图文并茂方式收录《保康地名记忆》,让更多的人了解乡村历史和文化。

拓宽传播方式,守护乡愁记忆。坚持以活动为载体,以“光影”为媒介,以文字为途径,全方位、全景式传播地名文化。一是创新宣传活动。举办地名摄影大赛,选取《山城夜色》等58件优秀作品进行评奖,印制《图说保康》地名画册,面向社会展示。举办首届“保康地名文化名村”评选活动,评选地名文化名村26个,给予挂牌认证。结合保康有168个含“龙”地名的实际,邀请《中国诗词大会》《百家讲坛》主讲嘉宾走进保康,讲述“龙”文化和地名故事,引起热烈反响,助力地名“出圈”。二是编撰系列丛书。开展“一村一赋”征文活动,筛选优秀作品300余篇,整理出版《保康村赋》;组织学者编撰出版《保康地名记忆》《保康地名文化研究》等,充实地名研究资料,普及地名知识。三是拍摄专题视频。邀请湖北省电视台拍摄地名电影1部、专题片2部、音乐视频5部,在省市媒体播出。协调县融媒体中心编排《记忆保康》地名纪录片20集、歌曲3首,弘扬地名文化。四是创作舞台作品。聘请省市文艺专家指导完善《荆山楚源》《沮水巫音》歌舞剧,在重大节庆活动中进行展演,再现早期楚国先民生产生活场景,传承保康楚文化基因。

推进转化应用,促进乡村发展。地名赋能乡村,就是要把千百年来积淀在地名上的文化能量释放出来,反哺地方发展,实现地名资源转变为地方财富。一是助力乡村旅游。用好“吴德峰故居、城门洞、黄堡”等红色地名文化,守“红”创新,积极探索“红色教育+情景演艺”,连点成线,打造红色旅游精品线路。联合举办尧治河清凉马拉松暨尧文化节、黄龙观冰雪节、九路寨星空露营节、店垭茶文化旅游节等活动,既为乡村聚集了人气,也进一步突出乡村地名文化属性。二是提升品牌内涵。依托楚人卞和荆山得玉、三献其宝的故事,打造保康“荆山玉”玉石品牌,获评全省优秀文创项目。用好保康“蜡梅王国”名片,建成全球首个蜡梅精油萃取中心,产品远销海外。讲好“茶祖”神农氏荆山尝百草故事,提升“荆山锦”“店垭神农绿茶”等知名茶叶品牌文化内涵。此外,周湾莲藕、马桥大曲、峰山黄桃等一批有故事、有讲究的特色农产品,已成为带动乡村发展的重要引擎。三是助推绿色转型。一方面,在新地名命名过程中,植入更多生态文明元素,提升群众环保意识。云溪沟、蜡梅谷、枫林晚、紫薇广场、柳林山庄等地名,正在成为新的乡愁记忆。另一方面,赋予老地名“新”的内涵。深入讲好尧治河、黄龙观等乡村矿区变景区,三产融合、转型发展的典型故事,树牢乡村绿色发展标杆,让生态文明理念深入人心,巩固全国生态文明示范县创建成果。

三、经验启示

坚持融合发展是关键举措。地名工作需要“牵手”地方中心工作,积极融入地方发展大局,让地名服务与发展大局相互促进、相互成就、共同发展,才能更好地释放地名的政治、文化、社会功能。保康坚持因地制宜,将地名文化推广与全县构建全域旅游、发展森林康养、培育特色产业、保护生态环境、加强基层治理等重点工作有机结合,推动地名工作在新时代发展道路上不断提质增效。

创新表现形式是重要方法。地名是历史的“活化石”,具有鲜明的文化特征,需要联合多个部门,创新方式方法,才能挖掘和弘扬符合新时代发展要求的地名文化内涵。保康通过制作纪录片、编排舞台剧、拍摄电影等多种形式,故事化、情境化、立体化解构乡村特色地名,串联历史文化脉络。同时,坚持举办地名文化宣传活动,策划地名品牌体育赛事、节会等文体活动,赋予老地名新的内涵,让历史地名彰显时代之美。

服务广大群众是根本目的。地名来源于群众,更要服务群众,最大程度方便群众生产生活。保康设计艺术地名地标600余个,规范设置村牌、巷牌、门牌等标志7万余块,实现了“街路巷户”精准定位。编撰地名系列丛书,让广大群众近距离感受地名背后的历史文化,增进情感认同。加强地名品牌建设,围绕乡村“一村一品、一镇一特”,及时梳理“地名+产业”清单,加大包装策划、宣传营销力度,打造地名产品矩阵,联农益农带农,让更多群众受益。

全媒体记者:向宗涛

通讯员:李兴平 徐昌陆

编校:相琴

责编:赵硕

审核:秦志鹏

终审:李广儒 李运方